|

| 安藤広重 名所江戸百景 両国花火 安政5(1858)年 |

「広重ビビッド」展 6月12日(日)まで サントリー美術館

http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2016_2/

ふくやま美術館(広島県)7月16日〜9月4日

大阪高島屋 9月28日〜10月17日

福島県立美術館10月29日〜12月11日

新潟市美術館 2017年3月18日〜5月21日

北九州市立美術館分館 2017年9月16日〜10月29日

歌川広重 東海道五十三次と富士三十六景 展

太田記念美術館(原宿)にて6月26日まで

活版印刷が日本で普及したのは開国・明治維新以降なのでつい忘れられがちだが、江戸時代の日本は世界でも有数の印刷文化大国だった。木版印刷の瓦版、書籍、それに美術版画が、一般大衆向け娯楽として大量に流通普及していたのが、江戸だった。

金属製の活字印刷自体も以前から日本にはあり、現存する最古の金属製活字は徳川家康が慶長12(1607)年に林羅山と金地院崇伝に作らせた駿河阪銅製活字だろう。家康はこれで学問書を大量に印刷させて武士たちの教養を高めようとした。

だが日本語は漢字が多く、また日常に使う仮名混じり文はつながった文字で書くのが普通だったので、木版印刷技術の方の進化方が手近になり、金属活字はあまり普及はしなかったのだろう。

なお安土桃山時代でさえ、イエズス会宣教師の手記などを見ても当時の日本の識字率や文化的産物の普及はかなり驚異だった。室町時代には庶民レベルで文字コミュニケーションが普及していたと考えることもできる。

そして開国と同時に、同じ驚きが日本を訪れた西洋人のあいだに広がる。一般庶民レベルの教育・教養水準の異例の高さだ。確かに当時には「南総里見八犬伝」のような複雑難解でかなりの教養が必要とされる長大な小説が、貸本屋などを通して大流行していたのだ。

その庶民文化の華々しさを今に伝える、江戸の印刷文化のなかで現代でもなじみ深いものといえば浮世絵版画、こと明和2年(1765)年に複雑な多色刷り技術が開発されて以降大流行した「錦絵」であるのは、言うまでもない。

|

| 広重 六十余州名所図会 山城 嵐山渡月橋 |

今日では高価で取引され、復刻版でも職人の手作業なので決して手軽に買えるものではないが、当時は俗に「そば一杯」の値段と言われたのは極端にしても、だいたい20文前後、絵師の人気や手間のかかり方によってかなり値段に幅があったものの、一部の例外を除いて高価ではない、薄利多売の大量生産品だった…はずである。

それこそ広重が花鳥画で多用した極端に縦長の版型は、柱に貼って楽しんで、飽きたらはがして捨てるようなものだった…はずだ。少なくともそう言われて来た。

|

| 広重 薔薇に小禽 |

同じ版型を横に用いた北斎のこの「草詰み」は、余白に料理屋などが文字を書き込むか印刷して宣伝に配布したり、なにかの招待状に用いるためだったのではないかと言われている。

|

| 北斎 草詰み |

つまり錦絵、浮世絵版画は薄利多売の大量生産消耗品だった…はずである。実際、たとえば広重の「東海道五十三次」(保永堂版)や「名所江戸百景」の作品は、1万から1万5000部を刷った大ベストセラーだった。

|

| 広重 東海道五十三次(保永堂版)三島 |

北斎や広重の浮世絵版画がフランス印象派の画家達に衝撃を与えたのも、高価な陶磁器は開国以前から日本の主要輸出品として王侯貴族やブルジョワに珍重されて来ていたが、輸送中に割れないよう梱包材として浮世絵版画が用いられ、画家達がそれを目にしたのだというのがよく知られた俗説だ(実際には、こと開国後となると西洋人の浮世絵コレクターも出て来て、浮世絵自体が輸出品になっているし、開国前にオランダ経由で輸出された「北斎漫画」が図書館に納められている例もある)。

6月12日まで、サントリー美術館で

「広重ビビッド」展が開催されている。

またどういう題名なんだと思ってしまいそうだが、展示作品を見ると確かにVividとはうまい形容だと納得させられる。単に鮮やかなだけではなく、木版とも思えない空気感の深みや木々や岩の質感など、文字通り Vivid、生き生きと19世紀半ばの日本の風景が浮かび上がる。

|

| 六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波 |

「広重ビビッド」展は日本化薬株式会社の三代目社長・原安三郎の

コレクションを紹介するもので、今後は広島県のふくやま美術館、大阪高島屋、福島県立美術館などに巡回が予定されているそうだが、こと広重晩年の揃いもの風景シリーズで今回の展覧会の目玉である「六十余州名所図会」70点と「名所江戸百景」119点全作は、保存状態が極端にいいだけでなく、刷り自体のクオリティが群を抜いている。

浮世絵は木版画である。考えてみれば一枚一枚で発色や色の濃淡が変わってしまうのは避けられない。たとえば冒頭の、広重の「両国花火」は、国立国会図書館所蔵の刷りだとこんなに違って見える。

|

| (国立国会図書館蔵 詳細の拡大はこちら) |

太田記念浮世絵美術館でも「東海道五十三次(保永堂版)」と広重死後の出版になった遺作の揃えもの「富士三十六景」全作を中心とする

広重展が開かれていて(26日まで)、「東海道五十三次」の屈指の傑作「庄野」などは異なった刷りを現物で比較できる。

|

広重 東海道五十三次(保永堂版) 庄野

雨と竹林に何重にも異なった濃淡の墨の版を重ねている |

|

同作の初刷り 竹林の二枚の版木を

同じ濃さの墨でぼかしで重ねて刷っている |

浮世絵はまず出版・発表当初の「初刷り」では、版元が評判をかけて優れた摺師に凝った技法を駆使させたものを数百枚刷らせ、それが評判になると同じ版木を用いながらもより簡略な工程のものを大量に売りさばくことになる。

美術館などで展示されたり高価に取引きされているものは基本「初刷り」だ。

ちなみに大量生産の「後刷り」は「名所江戸百景」の場合1万〜1万5000枚以上刷られたとされ、今でも比較的手の届く値段で売られている場合もある他(銀座の渡邉画廊などが有名)、現代に新たに刷られた(版木自体が摩耗するので、多くの場合は現存作のコピーを版下絵にして版木自体を作り直した)復刻版もある(アダチ浮世絵研究所など)。

|

| 東海道五十三次 庄野 復刻版(アダチ浮世絵研究所) |

錦絵は和紙に植物染料や鉱物顔料、墨を複数の木版で刷ったもので、後期には一部で西洋産の化学染料も用いられた(たとえば「両国花火」の隅田川の青は当時の用語で「ベロ藍」、プロイセンで開発されオランダ経由で輸入された化学染料だ)が、保存の良し悪しによって紙の変色や色素の褪色で見え方が大きく変わってしまうだけでなく、印刷自体が手作業なので、よく考えれば最高品質を目指した初刷りでも、完成作に色のばらつきや、こと緻密な多色刷り作品では版木のズレなどがあってもおかしくない。

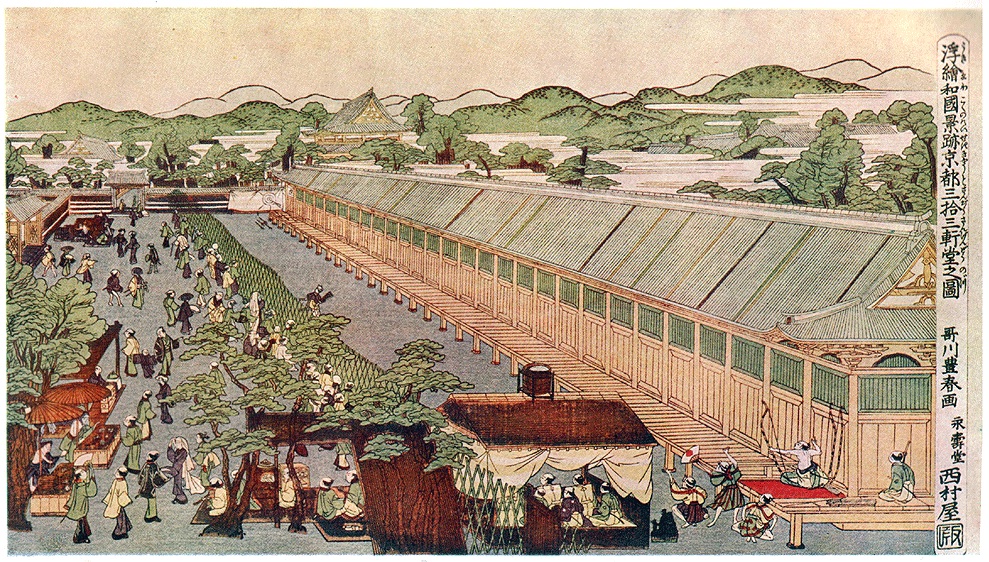

これは同じく国会図書館が所蔵する「六十余州名所図会」全69枚のうちの「江戸 浅草の市」だ。

|

| 六十余州名所図会 江戸 浅草の市(国会図書館蔵 詳細拡大はこちら) |

「広重ビビッド」展で展示されている同作品は、

日本化薬株式会社の特設ページでスキャン画像を見ることができるのが、デジタル画像での比較だけでも、線や形は同じでも(それは同じ版木なのだから)、色などかなり異なることが分かる。たとえば浅草寺の二王門(楼門)と五重塔は、柱と壁がこの刷りでははっきり濃さの異なった赤になっているが、原安三郎コレクションの刷りでは微妙な違いしかない(逆によく見ないと異なった色版だと分からない)。夜空に三本の雲が暗い墨で表現されているのが、国会図書館版にはない。

なお日本化薬の特設ページの画像は転載不可なので、このブログで掲載する作品はいずれも原安三郎コレクションではない。特設サイトで見るのもいいが、ぜひ「広重ビビッド」展で本物に触れていただきたい。

さらにこの下の刷り(後刷り)だと、また印象はまるで異なる。

雲に施された上の紫と下の黄色などのぼかし効果の位置は、広重が厳密な指示をしていても、色を乗せた版木に水をふくませてから刷るという、偶然性に左右されがちな職人芸では、一枚一枚で異なってしまうのも、最終的な結果は摺師の勘で決まる手作業なのだからやむを得まい。

いや逆に、そういう危うさも内包する超絶技巧であることが、こうした凝った作業をおしげもなく注ぎ込んだ豪華な錦絵の醍醐味でもあるとも言える。

なおこうした技巧は、大量印刷大量流布の後刷りでは簡易化されるので、たいがい省かれてしまう。またもちろん、これらのデジタル画像の場合は、スキャンの品質や色調整によっても見え方は大きく異なってくるが、それにしてもこの二枚を比べただけでも大きな違いは一目瞭然だ。

浅草寺の楼門と五重塔の背後の木々と、左手前の木の色づけが、下の方の刷りではだいぶ薄い。あるいは、国会図書館と原安三郎コレクションの刷りでは複数の版木を使って刷りを重ねてもズレがまったくなくきれいに決まっているが、下の方の画像や、このさらに下の刷りでは、版木のズレで楼門の屋根などに余白が残ってしまっていて、画面上半分の夜空と伽藍の暗めの色調の美しさと画面下半分の雑踏の明るさ、賑やかさの対比の効果も、ほとんど感じられない。

|

| (Wikipediaより) |

もちろん、どんなに昨今のデジタル技術が進歩しても、やはり完全に再現はできないものだし、色味の忠実さとなるとこれはもうモニター次第だが、それにしてもこの「浅草の市」、原安三郎コレクションの実際の作品で見ると、夜空の空気感の深みなどは木版画とは思えない、まるで夢幻的な広がりを見せる。

同じく「六十余州名所図会」の「美作 山伏谷」は、このシリーズのなかでも大胆な風雨の表現から代表作のひとつとされるもので、この画像もやはり、墨の濃淡のぼかしの細かさなどから見ても、初刷りのはずだ。

だがこれも、

日本化薬のウェブサイト掲載の原安三郎コレクションの同作と比較してみると、線や形は同じでも、色や質感がまったく異なる。実物は「広重ビビッド」展で見られるが、もうまったく別の絵に見えてくるほどだ。

木版画なのだから色の部分は平面的に一色になるはずが、広重の計算通りに彫りや刷りがうまく行くと、立体や奥行きのグラデーションに見えて来てしまう。

あるいは、やはり広重晩年の揃いもので、その画業の集大成にして江戸時代錦絵の頂点とも言われる「名所江戸百景」のなかでも有名作のひとつに「深川木場」の雪景色がある。

|

| 名所江戸百景 深川木場(東京国立博物館蔵の初刷り) |

以前に初刷りの現物を度々見て来てはいても、原安三郎コレクションの同作には驚かされた。保存状態が極度にいいことの強みだろうが、前景に降り積もった雪がキラキラ光っているのだ。

雪景色の手前にキラが散りばめられている、つまり雲母の粉末を混ぜた胡粉かなにかが刷られているのだ。

雲母を散らしたり刷り込む効果は、他にも「六十余州名所図会」の「下総 銚子の濱 外浦」「石見 高津山 汐濱」や「播磨 舞子の濱」、「名所江戸百景」の「浅草田甫酉の町詣」「真間の紅葉手古那の社継はし」の山肌や地面、「赤坂桐畑」の地面、「真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図」の壁の部分、「五百羅漢さゞゐ堂」の一層目屋根の瓦、「王子不動の瀧」の水の撥ねの表現など、この二つのシリーズのかなりの作品で使われていたことは、原安三郎コレクションで見るまで正直、気づかなかった。

|

六十余州名所図会 石見 高津山 汐濱

初刷りでは浜辺一面にキラが蒔かれている |

|

| 六十余州名所図会 播磨 舞子の濱 手前の砂浜にキラが蒔かれている |

なお雲母粉末(キラ)を用いた浮世絵版画で有名なところでは、東洲斎写楽の第一期の大首絵の背景は、一面キラが刷られている。

|

写楽 三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛 寛政6(1794)年5月

|

喜多川歌麿の美人画でも同じ技術の背景になっているものが多いが、ちなみに版元はどちらも江戸時代後期の浮世絵黄金時代の礎を築いた蔦屋重三郎だ。この華麗で豪華な特別仕様はその蔦屋の判断だと言われる。

|

歌麿 婦人相学十躰(ポッピンを吹く女)

背景に刷られたキラ(雲母)がよく分かる |

歌麿は蔦屋お抱えのうち随一の売れっ子、一方で写楽の作品でキラがふんだんに用いられた豪華版は第一期のみで、版元として蔦屋がいかにこの異形の奇才の売り込みに力を入れていたかが分かる。

|

| 婦人相学十體 浮気の相 |

|

名所江戸百景 真間の紅葉手古那の社継はし

手前左右の木の幹と、中景色の灰色の地面にキラが散らされている |

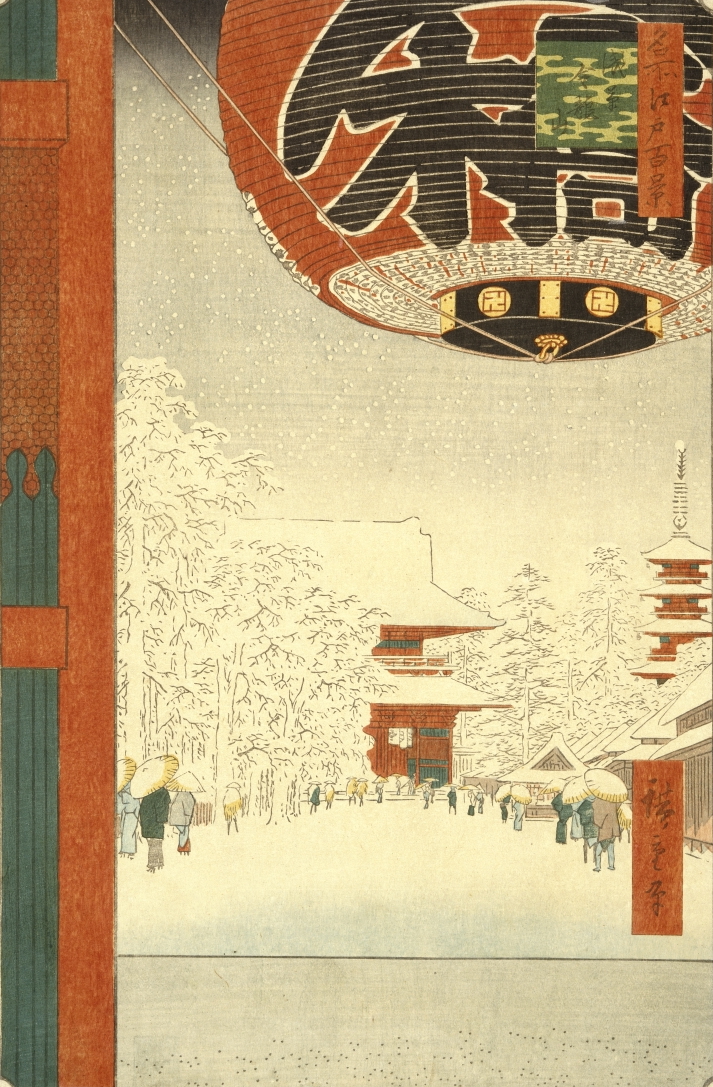

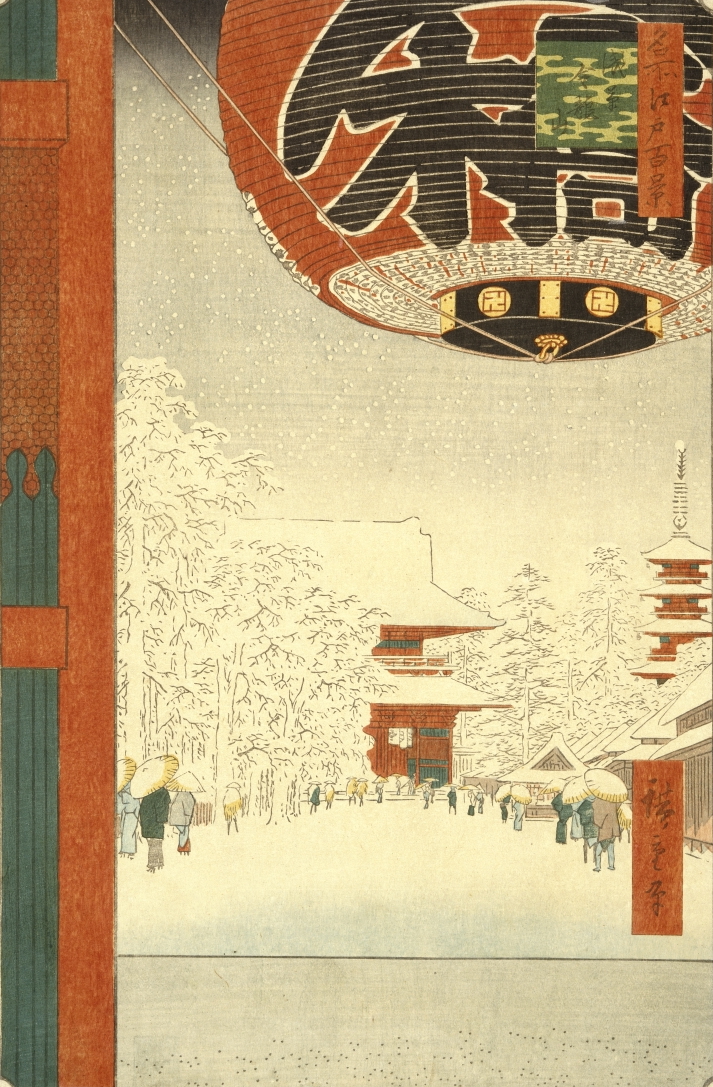

やはり「名所江戸百景」の「浅草金龍山」は、前景に画面から半分はみ出して描かれた雷門の赤い大提灯の、いかにも広重らしい遠近法の使い方が有名だが、この画像ではまったく分からないが、中景の雪のつもった木々には、細かな立体感が表現されている。

|

| 名所江戸百景 浅草金龍山 |

浅草寺の二王門(楼門)もその前の並木も、積もった雪の白はなにも色を乗せないことで表されているが、この画像とは異なり、原安三郎コレクションの実作品では屋根と木々のあいだがくっきり分離して見える。

実は白の部分に、枝を表現する細かな凹凸がつけられているのだ。空摺り、ないしキメ出しと呼ばれる技法で、版木に細かな描線を彫り込んで、強い圧力をかけることでその凹凸を紙面に写し取る。ちなみに、このブログ三枚目の画像、北斎の「草詰み」にも、右側の海の遠景にキメ出しが用いられている。

なお国立国会図書館所蔵の刷りでは、提灯などの色が異なる。

言うまでもなく、浮世絵版画は木版画である。

様々なぼかしの手法、空摺りやキメ出し、キラを散らすことなどを絵師も細かく指示はしただろうが(広重の場合は、ぼかしの細かな指示も残っている)、どれだけ高度で高価な技術を使うかは版元の判断でもあり、我々が実際の作品で見ているのは直接には彫り師、摺師のやったことだ。

|

| 歌麿 普賢像 背景にキメ出しの雲 |

そうした職人の腕次第で、実際の作品の見た目は大きく左右される。

|

| 葛飾北斎 八重桜に流水 花と流水に細かなキメ出しが見られる |

|

鈴木春信 見立て小野道風

着物の重なりにキメ出しで立体感が表現されている |

複数の版木をまったくズレなく色を重ねていくだけでも大変に難しい。広重の風景版画はだいたい20版前後の摺りを重ねることになる。版木につけた「見当」という印を合わせていくのだが、この作業が「見当をつける」「見当違い」の語源だと言われている。

|

| 名所江戸百景 蓑輪金杉三河しま |

「蓑輪金杉三河しま」も、画面上部を占める鶴の羽根は細かな黒の描線だけでなく、空摺り(キメ出し)による立体的な質感が表現されている。

ベロ藍の微妙なグラデーションを見せる水面や、濃淡二種のベロ藍の版に赤も用いた朝焼けの空、中景の湿地に薄墨をのせて遠近感を出すところで繊細なぼかしが多用されているのも、色を乗せた版木に水をつけて境界をぼかすさじ加減には、高度な職人芸が要求される(また一枚一枚、微妙に異なることは避けられない)。

ちなみにやはり初刷りではあろうが、このリンク先は別の刷り。中景から遠景に重ねられた薄墨の範囲が異なる。

この「深川洲崎十万坪」も、デジタル画像では分からないが、鷲の羽根の空摺り、左端の黒い部分にキラが蒔かれ、雪景色に細かなキメ出しが施され、一見荒涼とした無人の風景の寂寥感に、確かな存在感、充実感が、ある種の華やかささえ持って現前する。

|

| 名所江戸百景 深川州崎十万坪(国立国会図書館蔵 拡大詳細はこちら) |

あくまで版画である浮世絵では、絵師自身の手になる原画は、ときに同主題の肉筆画があったり、下絵が残されている場合もあるが、それでも浮世絵の完成作自体の基になる版下絵は、版木を彫る過程で失われる。

|

| 名所江戸百景 四ツ木通用水引ふね |

|

| 同作の肉筆の下絵 |

つまり「オリジナル」は最初から存在せず、刷られた版画こそがすべてだ。

|

| 名所江戸百景 八つ見のはし |

『東海道五十三次』(保永堂版)でこの20年ほど前に人気と地位を確立した広重は、江戸を代表する売れっ子の巨匠であり、こと晩年のこの時期には有能な版元(「六十余州」は越村屋平助、「江戸百景」は魚屋栄吉)がついて最高の技量の彫り師、摺師が作品化を担当していたことが、ふんだんに用いられた高度な技巧の数々を見てもよく分かる。

|

| 名所江戸百景 蒲田の梅園 |

|

| 名所江戸百景 市中繁栄七夕祭 |

さすがにここまで職人芸の限りを尽くした初刷りが、俗にいう「そば一杯」とか、平均的な20文前後で売られていたわけではないはずだ。

絵師の構想がもっとも忠実に表現された初刷りはいわばオリジナルであり、すでに述べたように美術館などで展示されるのも初刷りだが、よく考えてみれば当たり前のこととして、初刷りといえども高度な職人芸が要求される手作業では、一枚一枚が完璧に同じになるわけもない。

|

| 名所江戸百景 愛宕下薮小路 |

見た目が違う、ときには出来不出来さえあり得ることは「浅草の市」の異なった刷りの比較に見た通りだ。

いや正直、「浅草の市」が広重円熟・絶頂期のなかでも屈指の傑作のひとつで、広重がたびたび描いて来た浅草寺のなかでもとくに見事な作品のひとつだったとは、原安三郎コレクションを見る以前にはまったく知らなかった。

夕闇に浮かび上がる浅草寺、夜空の情感と朱塗りの伽藍のコントラストが画面上部を占め、対照的に微細に描き込まれた仲見世の活気が際立つ。

大きなおたふくの張り子が、あまりに多様で一歩間違えるとごちゃごちゃに見えかねない雑踏の表現のアクセントになって、画面に統一感を与えている。

これ以前の広重は浅草寺の大群衆を描くのに、たとえば雪景色で全員に傘をかぶらせることで画面上の混乱を回避していたのが、「浅草の市」では大きなおたふくの張り子という解決策で描き込めるようになった群衆の表現の多様で雑多な生活感の豊かさが、絵師の深い人間愛を感じさせる。

だがここまで緻密な描写は、版木が少しズレるだけでも美しさが失われてしまう。画面上半分を暗く、雑多な人々を描き込んだ下半分を明るく描写する対比の計算も、楼門に版木のズレで白が見えるだけで効果がなくなってしまう。「浅草の市」は刷りの出来不出来で美しさが大きく左右されてしまう作品だったのだ。

|

| 名所江戸百景 日本ばし江戸ばし |

浮世絵版画が庶民相手の安価な文化娯楽、大衆向けの複製芸術だったのは確かだが、それにしても江戸時代後期・浮世絵の最盛期の発展は、現代人の感覚からするとずいぶん不思議なものにも思える。

|

| 渓斎英泉 木曽街道 日本橋雪の曙 |

大量にまったく同じ製品を流布しようとするなら印刷だろうと現代人なら考えるし、個々に差異があったら不良品だと思うところだ。現に西洋では、まったく同じ複製の、規格化された印刷物の需要が高いからこそ、活版印刷や銅版画などの金属製原版の印刷術が発達した。

|

| 渓斎英泉 木曽路の駅 浦和(東京国立博物館蔵) |

だが浮世絵版画は逆に、安価な大量生産・薄利多売は目的としながらも「同じものを大量に」とは異なった方向に発達することで、歌麿、写楽、北斎、さらには国芳、豊国、渓斎英泉、そして誰よりもその成熟の頂点を体現する安藤(歌川)広重の、傑作群を生み出したのだ。

|

| 広重 江戸名所 御殿山花見 |

大量生産を目的としながら「まったく同じ製品」や「忠実な再現性」に価値を置かず、職人芸に多くを依拠して一点一点が異なり、職人の個性に左右され、刷る度に変化することが避けられない状況が作品の一部になり、技巧の成功と失敗のスレスレに立ち現れる差異にこそ価値を置く表現が、成熟を極めていたのだ。

|

| 葛飾北斎 水中の亀 (東京国立博物館蔵) |

別の言い方をするなら、浮世絵版画は印刷物であると同時に、工芸品的な価値があったのではないか。ちなみに江戸時代は木工、陶磁器、漆器、織物、染色など、工芸分野の職人芸が大きな発展を見せた時代でもあった。

|

| 名所江戸百景 神田紺屋町 (国立国会図書館蔵 拡大詳細はこちら) |

ひとつには、通貨の価値が安定しないので、骨董・工芸品を財産として所有することが流行したことがある。また室町時代から続いた農業技術の革新に、さらに幕府が積極的に進め、諸大名にも奨励した開墾・新田開発もあって、17世紀に日本では農業生産高が飛躍的に増え経済的な余裕ができたこと、そんな経済状況のなかで諸藩が年貢米以外の現金収入源を求めて各地で工芸品を名産品として積極的に作らせ、販売したことも、江戸時代に日本が工芸大国として大成した(鎖国政策があっても、オランダ経由で輸出されてヨーロッパの王侯貴族が珍重した)背景になった。

|

| 六十余州名所図会 信濃 更科田毎月 鏡台山 |

神格化されるようなカリスマ名工が評判を呼び、職人階級が社会的な尊敬を集めるようになり、その職人達はさらなる名声を求めて腕を競い合ったような文化が成熟した19世紀の江戸時代後期に、大量生産のはずの浮世絵版画もまた、微妙な偶然性も取り込んだ職人芸の粋として大成したように思える。

|

| 六十余州名所図会 伊勢 朝熊山峠の茶屋(三重大学浮世絵コレクション) |

広重の風景版画なら、まず庶民に伊勢参りなどの旅行ブームが起こった江戸時代に、各地の絶景を楽しみたい需要から評判を呼び、さらには一流人気絵師の優れた絵画的才能だけでなく、彫り師、摺師たちの最高レベルの職人的技術も楽しむものとして成熟した。

こうした高度に洗練された作品がしかも、今で言えば写真週刊誌のグラビア的な位置づけで経済的に成立して、一般庶民の人気を博したこともまた、日本の江戸時代の特殊性だろう。浮世絵版画はいわば、庶民でももっとも手近に楽しめる高度な職人芸でもあったのではないか。

|

| 六十余州名所図会 伯耆 大野 大山遠望 |

ところで、浮世絵版画は基本、木目版画(ないし板目版画)である。

木版画には木を年輪に対して直角に切って年輪が見える面を版木にする木口版画と、年輪に沿って木を板に(つまり幹であれば縦方向に)切った木目(板目)版画がある。後者では板の表面に木目が出てしまい、広い着色部分にはそれが写り込む。たとえば『六十余州名所図会』の武蔵の国、「墨田川雪のあした」は、隅田川の流れの青の部分に、木目が見える。

|

| 六十余州名所図会 武蔵 隅田川雪の朝 |

木口の版木の方が木目に左右されずに、木目に沿って版木が裂けたり彫りの線が歪むことがなく細かく精緻な彫りが可能で、たとえばヨーロッパでは木口版画が主流というか正当的に見なされている。木材の特性に左右されない緻密な表現では分があるが、デメリットはよほどの大木からとった板でないと大きな画面が取れないことだ。

|

| 名所江戸百景 綾瀬川鐘が淵 |

「名所江戸百景」も「六十余州名所図会」も大判浮世絵で、これだけのサイズの版木を木口版画で確保するのはけっこう難しい。

かといって板目版画で木目が写り込んでしまうことを欠点というか、表現の邪魔になるとは、江戸時代の浮世絵関係者は思っていなかったようだ。「六十余州名所図会」の「美濃 養老の瀧」では、木目がぼかしとも組み合わされて瀧の水流の表現に組み込まれている。

|

六十余州名所図会 美濃 養老瀧

(原安三郎コレクション作品では瀧の明暗が反転している) |

|

| 葛飾北斎 諸国瀧巡り 木曽路の奥阿弥陀の瀧 |

木目を邪魔とみなすのではなく、むしろ木の個性とみなしてそれを活かすことを考えるのは、現代でも宮大工なら「木の声を聞く」が基本の心がけであることにもつながる、日本的な職人芸のあり方だろう。

「名所江戸百景」の「浅草田甫酉の町詣」でも、障子の下の黒漆喰塗りの壁の表現に、版木の木目が活かされている。

|

| 名所江戸百景 浅草田圃の町詣で |

ちなみにこの壁の黒にも、原安三郎コレクション(「広重ビビッド」展)の作品ではキラ(雲母)が刷り込まれ、白い猫はキメ出しで立体感が与えられている。なお広重がここで描いた町中には見えない風景は、吉原の妓楼二階からの眺めだ。吉原遊郭は幕末まで、江戸市中の町並みから少し離れたところに建てられて田園風景に囲まれていた。

|

名所江戸百景 よし原日本堤

堤側面上部の緑のぼかしが後刷りではなくなる |

|

| よし原日本堤 後刷り ぼかしを多用した緑が省かれている |

|

よし原日本堤 異なった刷り

ぼかしを用いた緑の位置が違う(国会図書館蔵) |

広重が「名所江戸百景」や「六十余州名所図会」を発表したのは嘉永〜安政年間、政治的には開国期の激動の時代だったが、それは江戸時代の到達した「日本的なるもの」の文化の、終焉直前にして頂点の時代でもあった。

|

| 名所江戸百景 猿わか町よるの景 |

しかも「鎖国」からイメージされるような、世界に対して閉ざされた文化でもなかった。

北斎や広重が西洋絵画に衝撃を与え、印象派はそのインパクトから産まれたといっても過言ですらないのは、浮世絵の自由自在な遠近法の表現に寄るところが大きいだろう。

だがこの「六十余州名所図会」の「出雲 大社 ほとほとの図」や、「伯耆 大野 大山遠望」、「名所江戸百景」の「大川はしあたけの夕立」に見られるような、墨の濃淡を活かした空気遠近法は、鎌倉〜室町期に禅宗とともに日本に伝えられた

宗の南画のテクニックを

雪舟が発展させ、狩野派に引き継がれ、長谷川等伯が「松林図屏風」に大成させた表現の応用だ。

|

| 六十余州名所図会 出雲 大社 ほとほとの図 |

この作品も本当なら原安三郎コレクションのものを「広重ビビッド」展か、せめて

日本化薬の特設サイトで見て頂きたい。摺師の判断による濃淡の微妙さで、霧に浮かび上がる深い森は幽玄の深みを持って浮かび上がる。

|

| 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 |

「大はしあたけの夕立」も、原安三郎コレクションでは、空と夕立を降らす雲の濃淡が幽玄たる空気感の厚みを持ち、雨と霧に浮かび上がる両国橋を幻想的に写し出している。

このブログ冒頭の、「名所江戸百景」の「両国花火」でも、夕闇のなかの両国橋が微妙に濃さの違う墨で塗り分けられて、橋の上の欄干と人陰がしっかり描き込まれていることも含め、こうした墨の濃淡の積み重ねでは摺師の腕が大きくものを言うことも、繰り返すまでもないだろう。

|

| 名所江戸百景 京橋竹がし |

広重はとくに「名所江戸百景」で、前景にあるものが画面いっぱいに広がる構図を多用している。「水道橋駿河台」のこいのぼり、「堀切花菖蒲」の前景いっぱいに伸びる菖蒲、「深川萬年橋」の桶と亀、なかでも「亀戸梅屋舗」はゴッホが模写したことでも知られる。

|

| 名所江戸百景 亀戸梅屋舗 |

|

| 名所江戸百景 四ッ谷内藤新宿 |

こうした前景に大きく描かれた事物の描写を成立させるには、彫り師、摺師の腕に大きく左右される質感の表現が重要になるが、板目の版木の表面に現れた木目が、「亀戸梅屋舗」では梅の幹の表面に、「四ッ谷内藤新宿」では馬の毛並みに見立てられている。

|

| 名所江戸百景 堀切の花菖蒲 |

|

| 名所江戸百景 上野山内月のまつ |

「六十余州名所図会」は嘉永6(1853)年から安政3(1856)年、「名所江戸百景」は同3年から5(1858)年にかけて描かれ、出版された。「江戸百景」が始まる前年には安政の大地震が起こり、広重は安政5年の9月6日、この渾身の集大成の完成を待たずして亡くなっている。

そうした時代に描かれていたことを念頭に、この広重晩年の二つの風景画シリーズを見ると、そこに凝縮された「日本的なるもの」への感慨はより深まるかも知れない。

なかでも印象深いのが、「名所江戸百景」の目録上の最後の一枚にして異色作、王子装束榎の狐火だ。

|

| 名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火 |

これも摺師の腕に多くを委ねた作品だ。

複数の版で濃淡のほんの微妙の差を、ぼかしを入れつつ何重にも重ねられた入魂の作業から幻想的に浮かび上がる狐火と、夜の闇に深く広がっていく江戸の北部郊外の地平線…

この近辺の農家では、狐火の多い翌年は豊作との言い伝えがあるという。今となっては「迷信」である伝承の狐火は、この後まもなく明治維新で失われることになる本来の「日本的なるもの」の幽霊の姿にも、見えて来はしないか?

原安三郎コレクションの刷りで驚かされるのは、もっとも手前の暗部に、一面キラが散らされているのだ。一定の角度からだけ浮かび上がるその華やかで幻想的なきらめきと遠景まで続く狐火の赤い微細な点に、この江戸郊外の夜の景色は、失われ行くものへの限りないノスタルジアと喪失感が渾然一体となった、夢幻と神秘の普遍的・神話的風景に変貌する。

|

| 「六十余州名所図会」最後の一枚 対馬 海岸 夕晴 |